Die Welt wird immer schneller. Zeit hat niemand mehr. Trends wie Fast Food oder Fast Fashion entwickeln sich rasant. Diese Schnelligkeit hat jedoch einen bitteren Preis.

Fast Food kostet unsere Gesundheit.

Der wahre Preis von Fast Fashion ist noch höher!

Was zahlen wir wirklich für billige, schnelle Mode?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir Fast Fashion an sich erst einmal verstehen!

Fast Fashion wird dir hier deshalb einfach erklärt!

Definition & Bedeutung von Fast Fashion

Der englische Begriff Fast Fashion bedeutet übersetzt ,,schnelle Mode” und steht für einen Design-, Herstellungs- und Marketingprozess großer Modekonzerne, der auf eine extreme Gewinnerzielung ausgelegt ist.

Ziel ist es möglichst viel Kleidung, möglichst billig und in möglichst kurzer Zeit zu produzieren. Dabei nehmen die Konzerne die Ausbeutung der Arbeiter, Ressourcenverschwendung, Umweltschädigung und eine schlechte Qualität der Ware für großen Profit in Kauf.

Ultrafast Fashion Konzerne wie Asos, Boohoo und Shein treiben dieses Konzept noch einmal an die Spitze. Sie verkaufen Styles ausschließlich online und dadurch noch schneller und noch billiger.

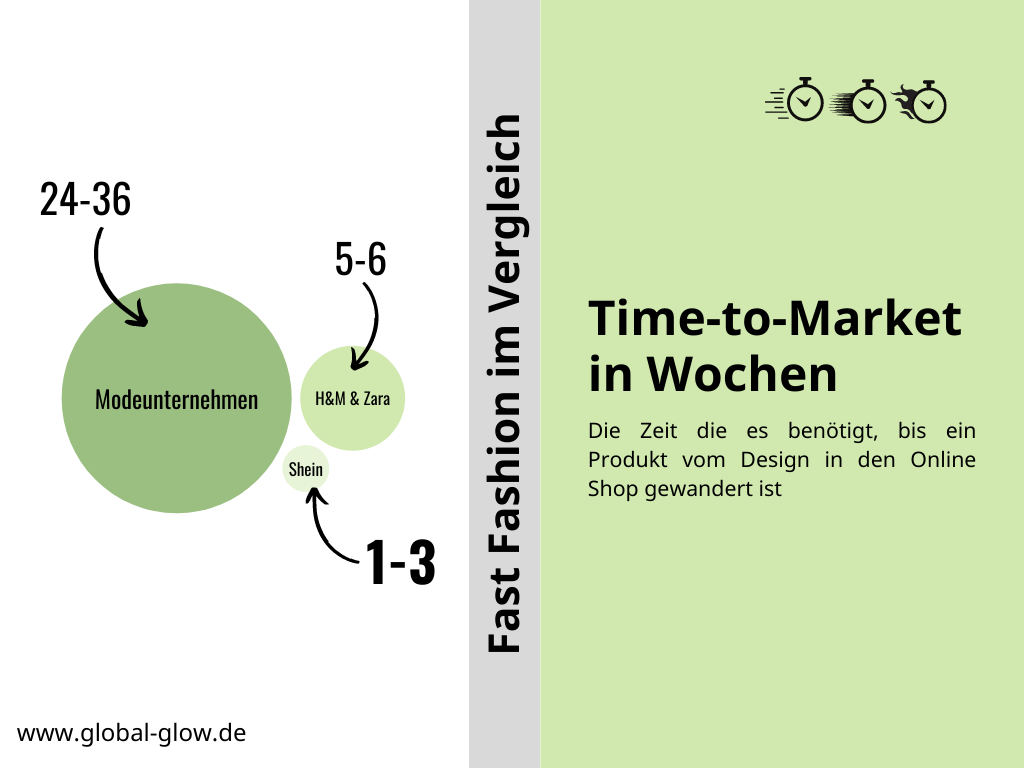

Durch die extrem schnelle Produktion der Mode gelingt es den Fast Fashion Konzernen auch immer mehr Kollektionen pro Jahr herauszubringen. Im Jahr 2000 gab es in Europa noch durchschnittlich 2 Kollektionen. Frühling/Sommer und Herbst/Winter. Heute produziert H&M zwischen 12 und 16 und Zara 24 Kollektionen pro Jahr.

Die Ultrafast Fashion Konzerne bringen allein täglich schon so viele Klamotten heraus, dass sie sich bereits ganz vom Kollektion-Rhythmus gelöst haben.

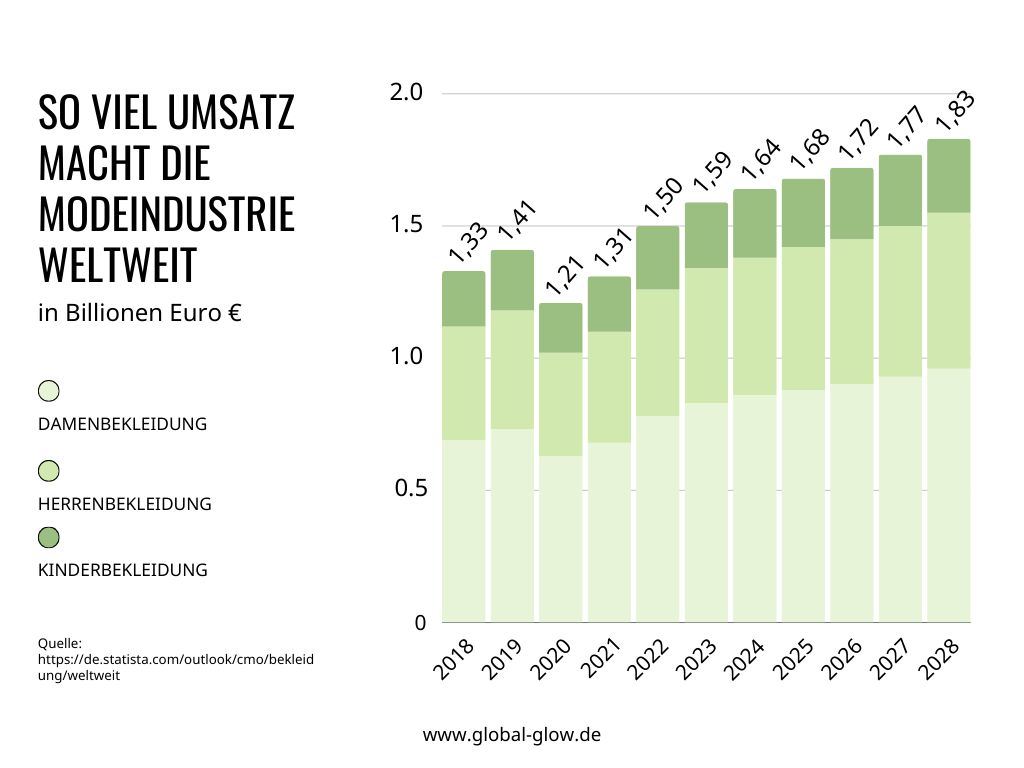

Obwohl Fast Fashion in den Medien immer stärker in Verruf gerät, steigt der Umsatz der Moderiesen stetig weiter. Laut Prognosen wird der Umsatz im Markt Bekleidung 2023 etwa 1,59 Billionen Euro und 2027 etwa 1,77 Billionen Euro betragen.

Fast Fashion Konsum

Diese beeindruckend hohen Umsatzzahlen lassen darauf schließen, dass Fast Fashion bei den Konsumenten sehr gut ankommt und dessen Kundenkreis auch weiterhin wachsen wird.

Fast Fashion Zielgruppe

Das Konzept der „schnellen Mode“ spricht besonders junge und manipulierbar Kunden im Alter von 14 bis 18 Jahren an.

Dabei werden sie von den großen Modekonzernen besonders durch geringe Preise und aktuelle Trends gelockt. Dazu kommen unzählige Rabatte, die uns vorgaukeln, Geld gespart zu haben, sowie Gewinnspiele und extremes Social-Media-Marketing.

Wir stehen also ständig in Kontakt zur Fast Fashion Welt.

Dies führt dazu, dass wir zu einem maßlosen Modekonsum bewegt werden.

Fast Fashion Konsumverhalten

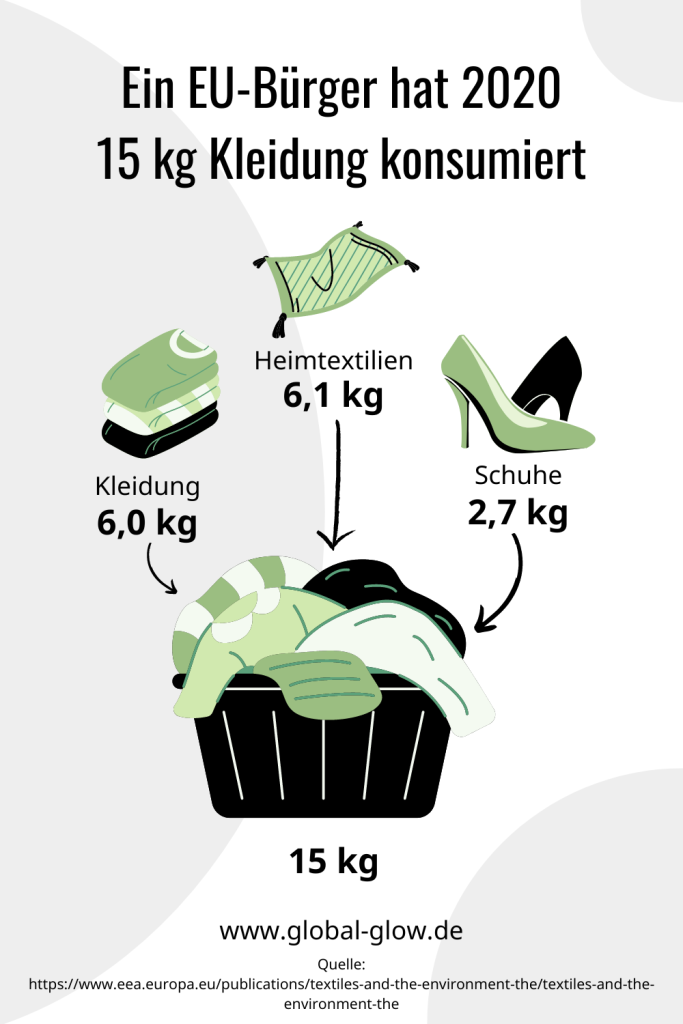

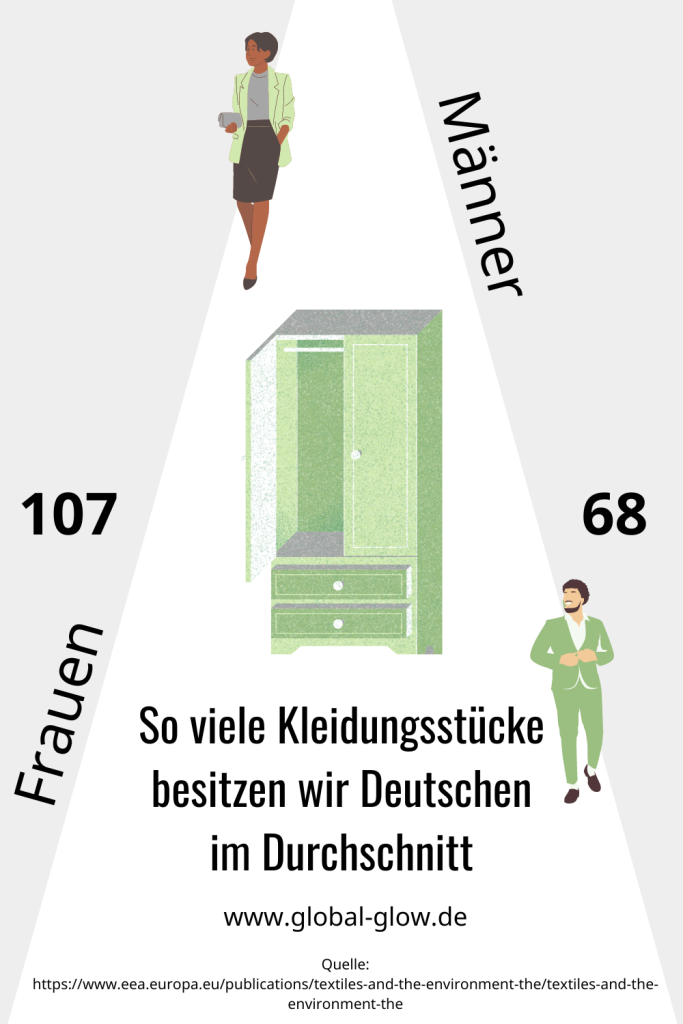

Jeder Deutsche 2022 ca. 935,70 Euro für Kleidung ausgegeben. Mit diesem Geld kaufen wir Deutschen uns durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke im Jahr.

Doch es wird erwartet, dass bis 2030 der Konsum an Textilien um weitere 63 % steigen wird.

Und das, obwohl im Jahre 2022 schon durchschnittlich 87 Kleidungsstücke in unseren Kleiderschränken gehangen haben.

Das sind rund 6,5 Prozent weniger als noch 2015.

Jedoch wird nicht jedes Kleidungsstück, das wir besitzen, auch benutzt. So wurden 2018 in Deutschland 64 % der Kleidungsstücke im Schrank in den letzten zwölf Monaten nicht getragen. In Österreich sind es sogar 65 % gewesen.

Das bedeutet für 2022, dass rund 3,1 Milliarden Kleidungsstücke der 4,9 Milliarden Klamotten ungetragen in deutschen Schränken gehangen sind.

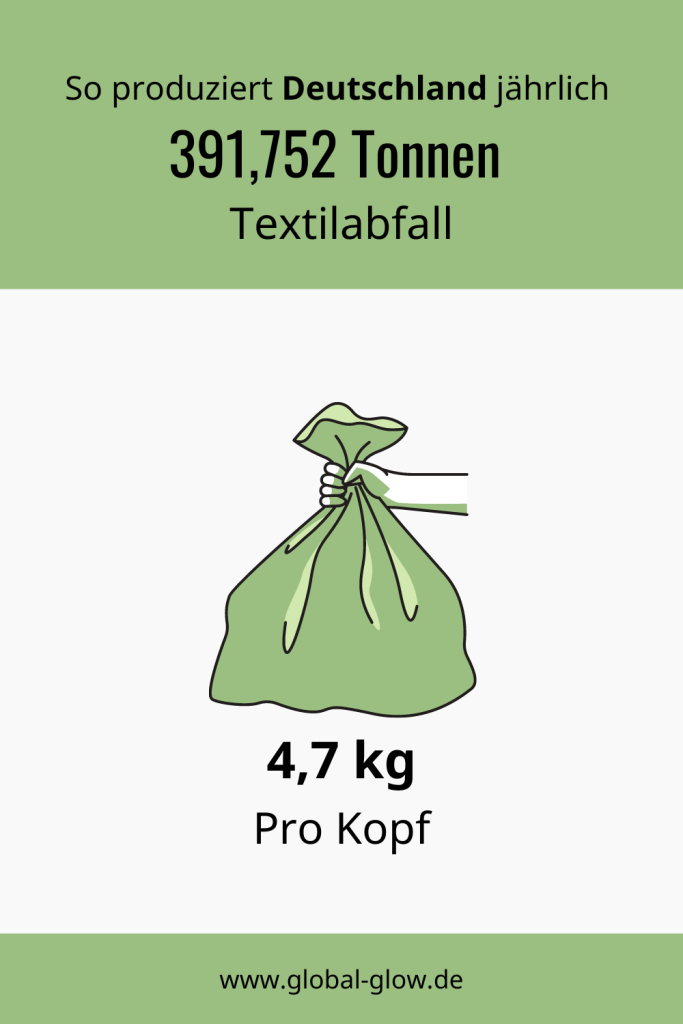

Länger nicht mehr benutzte, falsch gekaufte oder kaputte Kleidungsstücke werden häufig einfach weggeworfen. So produziert Deutschland jährlich 391,752 Tonnen Textilabfall. Das sind etwa 4,7 kg pro Kopf.

Bisher haben Studien gezeigt, dass die Qualität kein maßgebliches Kaufkriterium gewesen ist. Viel wichtiger haben sich Aktualität und ein geringer Preis erwiesen. Das hat der Fast Fashion Industrie natürlich in die Karten gespielt.

Mittlerweile lässt sich jedoch beobachten, dass Nachhaltigkeit als Kaufkriterium wichtiger als der Preis geworden ist. Zudem sind 2022 schon zwei Drittel der Deutschen bereit gewesen, im Sinne der Nachhaltigkeit weniger Kleidung zu kaufen und 89% haben auch vor, ihre Kleidung länger zu tragen.

,,Es ist eine gute Entwicklung, dass das deutsche Konsumverhalten dem Industrie Trend entgegen läuft“

Viola Wohlgemuth, Ressourcenschutz-Expertin von Greenpeace

Fast Fashion Marken

Es gibt unzählige Fast Fashion Marken auf der Welt. Hier ist eine Liste der 20 wohl bekanntesten Fast Fashion Marken in Deutschland.

- Zara

- H&M

- Bershka

- Pull&Bear

- Weekday

- Intimissimi

- C&A

- Primark

- Mango

- GAP

- KiK

- NKD

- Forever 21

- Top Shop

- New Yorker

- Urban Outfitters

- Esprit

- s.Oliver

- Asos

- Shein

Entstehung und Ursache

In den 1980er-Jahren ist die Quick Response Strategie auch in die Modewelt gelangt. Das heißt, die Unternehmen haben angefangen, schnellstmöglich auf aktuelle Trends zu reagieren. Die Produktionszyklen haben sich so um ein Vielfaches beschleunigt.

Dieses Prinzip hat bereits in den 1960er-Jahren in Europa begonnen, als sich dort günstige und trendbezogene Modehändler etabliert haben.

Schließlich ist es in den 1980er-Jahren wirklich aufgeblüht und hat in den 1990er Jahren dann auch den amerikanischen Markt erreicht.

Als 1989 Zara seine erste Filiale in New York City eröffnet hat, hat die New York Times das Geschäftsmodell des Unternehmens als “ fast Fashion” beschrieben. Seither prägt dieser Begriff die Modeindustrie.

Folgen von Fast Fashion

Der wahre Preis der billigen Mode wird in unzähligen Facetten deutlich.

So hat Fast Fashion dramatische soziale, ökologische und ökonomische Missstände zur Folge.

Soziale Missstände

Weltweit arbeiten mehr als 60 Millionen Menschen in der Textil- und Bekleidungsbranche, die meisten davon in Schwellen- und Entwicklungsländern wie Bangladesch oder Pakistan. Rund 80 % von ihnen sind Frauen.

Niedrige Löhne

Diese Menschen arbeiten oftmals unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen und zu Löhnen, die das Existenzminimum nicht decken. Mit dem extrem niedrigen Lohn können die Arbeiter also nicht ihre Grundbedürfnisse, wie ausreichend Essen und Trinken, eine Wohnung, eine Gesundheitsversorgung und Bildung, decken.

Beispiel für das Gehalt eines Arbeiters

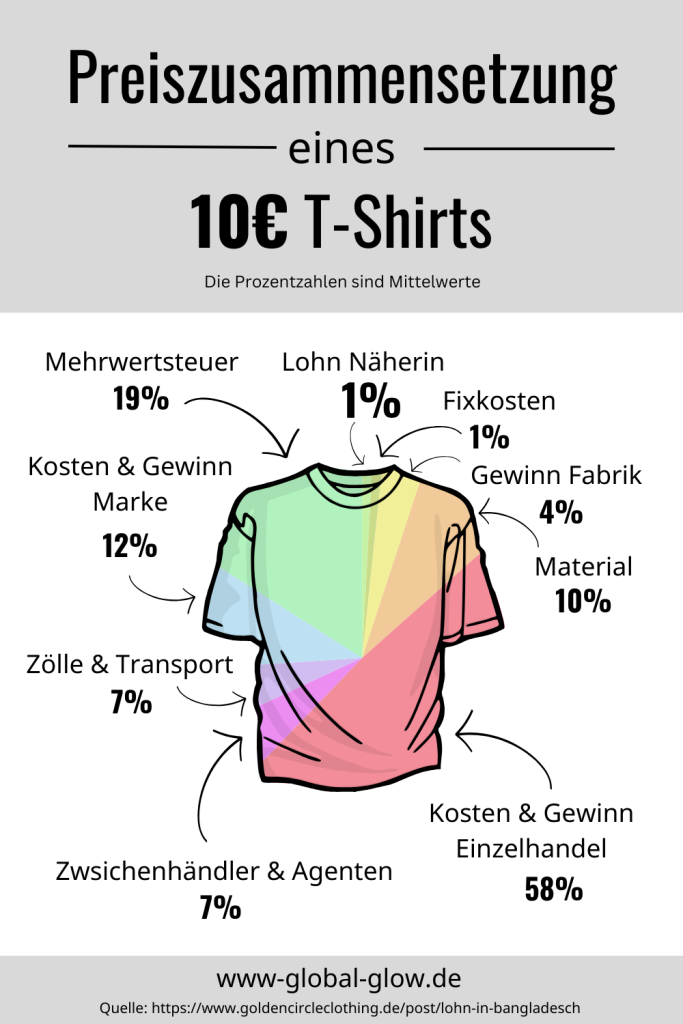

So verdient beispielsweise ein durchschnittlicher Arbeiter in Bangladesch, der für das Unternehmen Kik Kleidung produziert, für einen 11-Stunden-Arbeitstag 3,54 Euro. Das entspricht dem Mindestlohn von 85 Euro im Monat bei einer üblichen 6-Tage-Woche.

Mit Überstunden und Zuschläge für besondere Qualifikation können manche Beschäftigte ca. 136 Euro im Monat verdienen. Dies ist jedoch bei weitem noch nicht ausreichend zum Leben. Das Existenzminimum liegt in Bangladesch nämlich bei 210 Euro im Monat.

Dies ist der Grund dafür, warum einige Arbeiter trotz extrem langer Arbeitstage zusätzlich noch illegal Überstunden arbeiten. Arbeitstage von 14 bis 16 Stunden, 7 Tage die Woche sind daher zur Hochsaison durchaus üblich.

Gesundheitsbelastung durch giftige Chemikalien

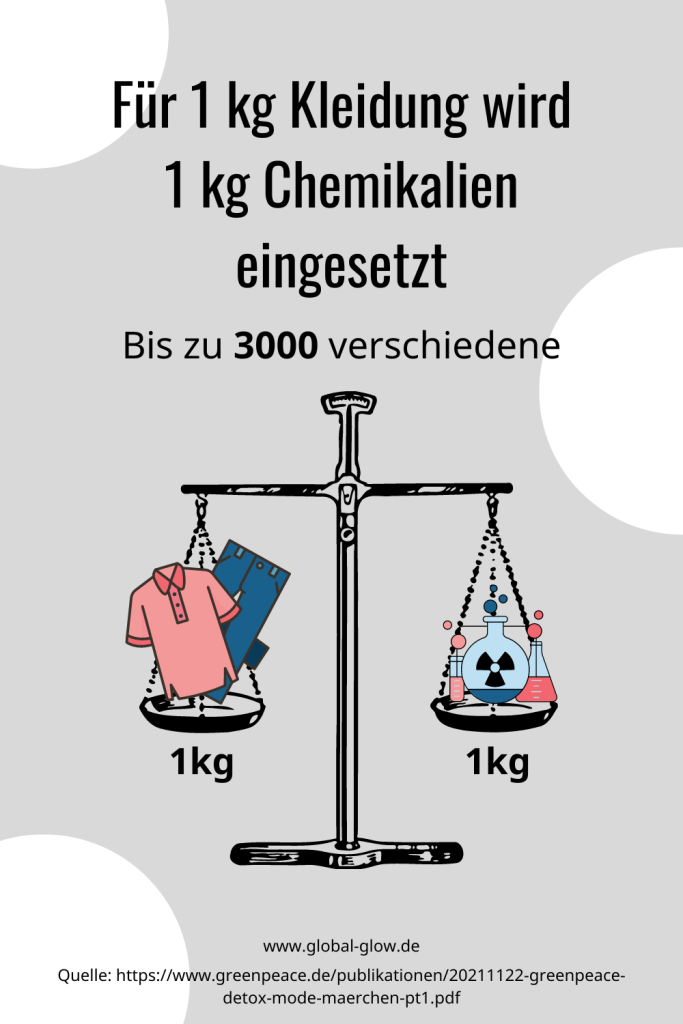

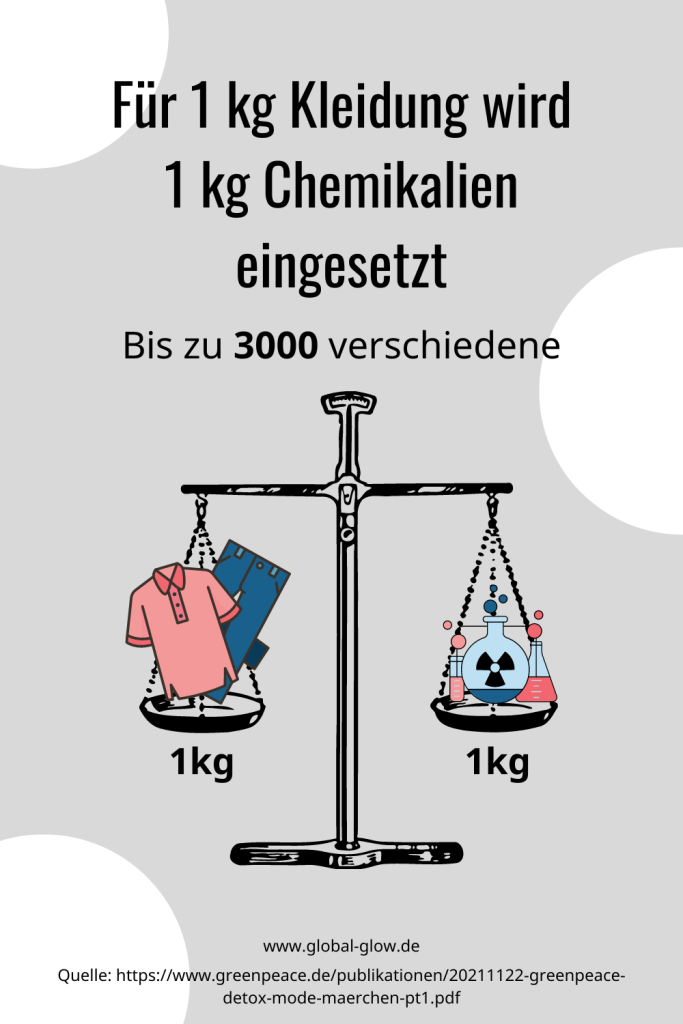

An solch langen, anstrengenden Arbeitstagen werden die Arbeiter zudem oft schutzlos giftigen Chemikalien, die für die Produktion der Klamotten notwendig sind, ausgesetzt.

Diese Chemikalien werden beispielsweise eingesetzt, um Klamotten wasser- und schmutzabweisend zu machen oder um ihnen den Used-Look zu verpassen.

Die Chemikalien sind oftmals hochgiftig, Hormon verändernd und krebserregend. So leiden die Arbeiter, die ungeschützt in Kontakt mit größeren Mengen dieser Chemikalien gekommen sind, beispielsweise an Geburtsfehlern, Krebs und Geisteskrankheiten.

Doch der Einsatz von giftigen Chemikalien geschieht nicht nur bei der Produktion, sondern auch entlang der gesamten Lieferkette.

So kommen auch die Arbeiter beim Baumwollanbau mit giftigen Düngemitteln und Chemikalien in Kontakt.

Auch wir, als Endkonsumenten tragen letztlich die giftigen Chemikalien mit unseren Kleidungsstücken auf der Haut. Glücklicherweise kommen wir jedoch mit zu geringen Mengen in Kontakt, sodass es für uns meist nicht gefährlich ist.

Kinderarbeit

Auch reicht es oft nicht aus, wenn nur die Erwachsenen der Familie Geld zum Leben verdienen. Deshalb müssen teils die Kinder ebenfalls arbeiten, um den Lebensunterhalt der Familie mitzufinanzieren. Offizielle Stellen gehen von rund 12 Millionen Kinderarbeitern in der Fast Fashion Industrie aus.

Schlechte Arbeitsbedingungen

Die großen Modekonzerne produzieren ihre Kleidung größtenteils nicht selbst, sondern beauftragen dafür billige Textilfabriken in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wenn die Konzerne dann noch geringere Produktionskosten fordern, werden die Löhne teils von der Regierung in Bangladesch weiter gedrückt, um die landeseigene Wirtschaft belebt zu halten.

Der Druck der Konzerne zu besonders billiger und schneller Produktion führt auch dazu, dass die Arbeitsstandards extrem schlecht sind, unter welchen die Beschäftigten arbeiten müssen. So gibt es beispielsweise keine Klimaanlagen, keine Feuermelder, kein Löschwerkzeug, fehlende Fluchtwege und marode Gebäude.

Diese Tatsache ist der Welt besonders eindrucksvoll 2013 gezeigt worden, als die siebenstöckige Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist und tausende Menschen unter sich begraben hat.

Genaueres zum Einsturz von Rana Plaza

Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch gehört zweifellos zu den größten Katastrophen der Fast Fashion Industrie.

Obwohl die Arbeiter das Management der Textilfabrik im Vorhinein gewarnt haben, dass das Gebäude Risse in den Mauern hat, sind die Arbeiter dazu gezwungen worden, weiterhin in der Fabrik zu arbeiten.

So befanden sich zum Zeitpunkt des dramatischen Unglücks 5000 Mitarbeitende in der Textilwerkstatt. 1135 Menschen haben am 24. April bei dem Unglück ihr Leben verloren, 2500 sind verletzt worden. Einige haben gesundheitliche Beeinträchtigungen für ihr gesamtes Leben erhalten. Der Wunsch nach großen Mengen an billiger Kleidung hat diesen Menschen ihr Leben zerstört.

Die Textilfabrik hat unter anderem Kleidung für Primark, Mango, C&A, Kik oder Adler produziert.

„Rana Plaza war ein schrecklicher Weckruf für mehr unternehmerische Verantwortung“

Entwicklungsministerin Schulze

Dazu kommt, dass in den Produktionsländern oftmals die Gründung von Gewerkschaften verboten ist, oder dies nur mit großen Schwierigkeiten und Schikanen möglich ist.

Diskriminierung ist generell auch ein weiteres Problem in den Textilfabriken. Frauen, die die Hauptarbeitnehmer dieser Fabriken sind, sind oftmals den Schikanen ihrer Vorgesetzten hilflos ausgeliefert. Zudem werden sie benachteiligt. Teils kommt es auch zu körperlicher Gewalt.

Dies alles ist nur deshalb möglich, weil es in vielen Produktionsländern keinen Arbeitsschutz gibt.

Die große Not nach einem Job, um ihre Familie zu finanzieren, nötigt die Arbeiter, all diese miserablen Arbeitsbedingungen hinzunehmen.

Oftmals gibt man den Beschäftigten jedoch nicht einmal die Sicherheit, langfristig durch gute Arbeit etwas Geld zu verdienen. Einige Arbeiter sind nämlich nur mit kurzen Arbeitsverträgen bei den Textilfabriken angestellt.

Der Preis des Endproduktes sagt darüber hinaus nichts über die Arbeitsbedingungen aus, unter welchen das Kleidungsstück produziert worden ist. Auch Luxusmarken wie beispielsweise Tommy Hilfiger oder Versace produzieren einen Teil ihrer Kleidung in den Produktionsländern unter ebenso schlechten Arbeitsbedingungen wie andere Fast Fashion Marken.

Doch nicht nur in den oben genannten Entwicklungs- und Schwellenländern trifft man auf eine derartige Ausbeutung der Arbeiter.

Ökologische Missstände

Die Fast Fashion Industrie beutet nicht nur uns Menschen aus, sondern auch unsere Umwelt.

Treibhausgas Emissionen

Die Modeindustrie für 10 % der globalen Kohlenstoffdioxid-Emissionen zuständig. Das ist mehr als die internationale Luftfahrt und Schifffahrt zusammen!

Diese extrem hohen Emissionen von Treibhausgasen werden unter anderem durch die oftmals sehr langen Transportwege bei der Kleidungsproduktion sowie bei Reinigungs- und Trocknungsprozessen verursacht.

Zudem verursacht auch die Produktion von Polyester, aus dem 60 % unserer Textilien ganz oder teilweise bestehen, einen großen Ausstoß von CO₂. Bekanntlich wird Polyester nämlich durch die Verbrennung von Erdöl oder Erdgas hergestellt.

Mikroplastik

Der hohe Einsatz von Polyester bei der Kleidungsproduktion bringt noch weitere Nachteile mit sich.

So muss die Fast Fashion Industrie 35 % des Mikroplastiks im Meer verantworten.

Nach dem Tragen müssen die Kleidungsstücke nämlich gewaschen werden. Jedoch lösen sich bei jedem Waschgang kleine Mikroplastik-Fasern und gelangen in unser Wasser.

Bei jedem einzelnen Waschgang eines einzigen Polyester-Kleidungsstücks lösen sich circa 1.900 individuelle Mikroplastik Fasern. Da diese zu klein sind, um von Filtersystemen erkannt zu werden, gelangen die Mikroplastik-Fasern direkt in unser Wasser.

Doch das Einleiten von Mikroplastik in unser Wasser ist nicht die einzige Art und Weise, wie die Fast Fashion Industrie das Wasser verschmutzt.

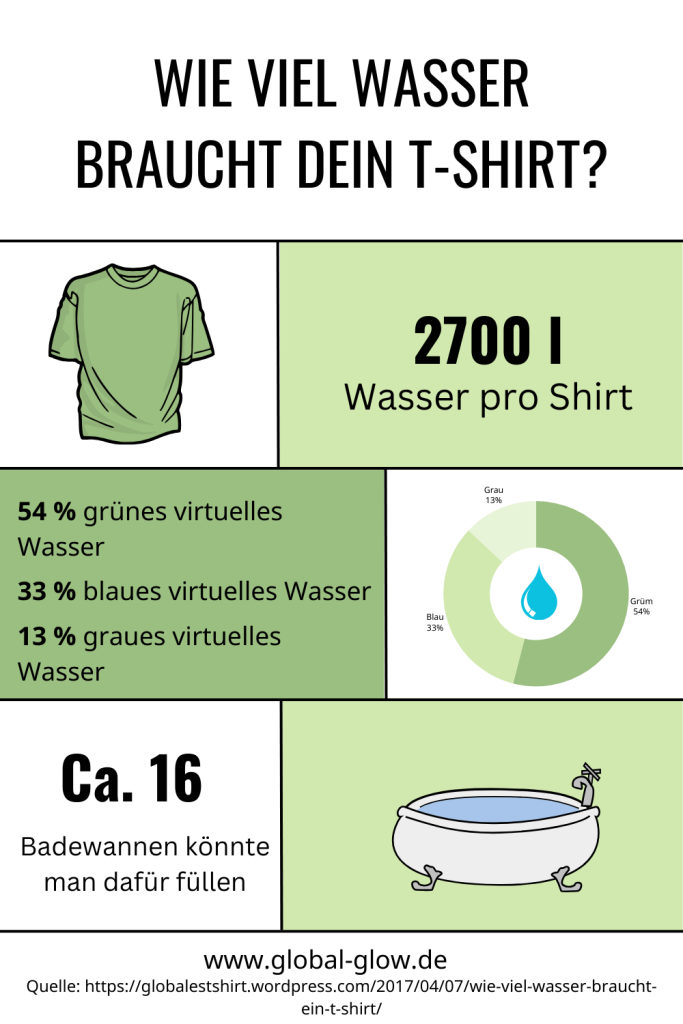

Hoher Wasserverbrauch

Die Textil- und Bekleidungsindustrie verbraucht jährlich circa. 93 Milliarden Kubikmeter Wasser.

Diese Zahl allein gibt uns jedoch noch sehr wenig Aufschluss darüber, wie viel Wasser wirklich für die Herstellung eines Kleidungsstückes aufgewendet werden muss.

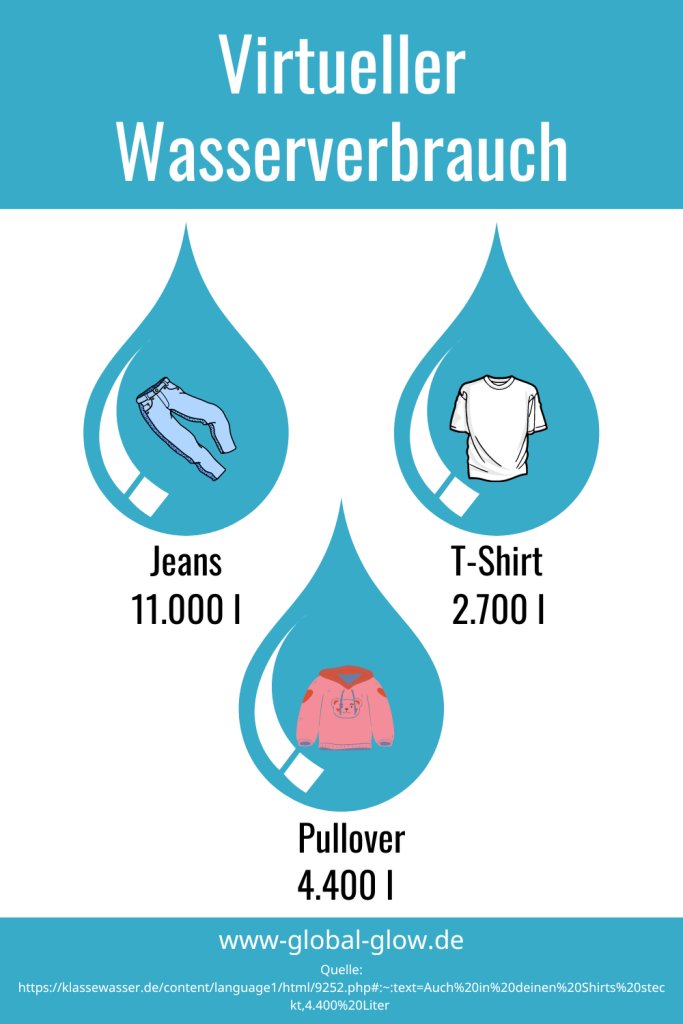

Um diese Menge genauer zu bestimmen, müssen wir uns den virtuellen Wasserverbrauch bei der Bekleidungsproduktion genauer ansehen.

Was ist der virtuelle Wasserverbrauch

Der virtuelle Wasserverbrauch gibt an, wie viel Wasser bei der Herstellung eines Produktes wirklich angefallen ist. Es beschreibt also nicht nur das Wasser, das das Produkt in sich speichert.

Man unterscheidet grünes virtuelles Wasser, dieses geht unverändert aus der Produktion wieder hervor und ist auch von natürlichem Ursprung (Niederschlag, natürliche Bodenfeuchte), blaues virtuelles Wasser, dieses Wasser wird aus natürlichen Reserven entnommen und verbraucht, und graues virtuelles Wasser, dieses Wasser wird bei der Produktion so stark verunreinigt, dass es unnutzbar wird.

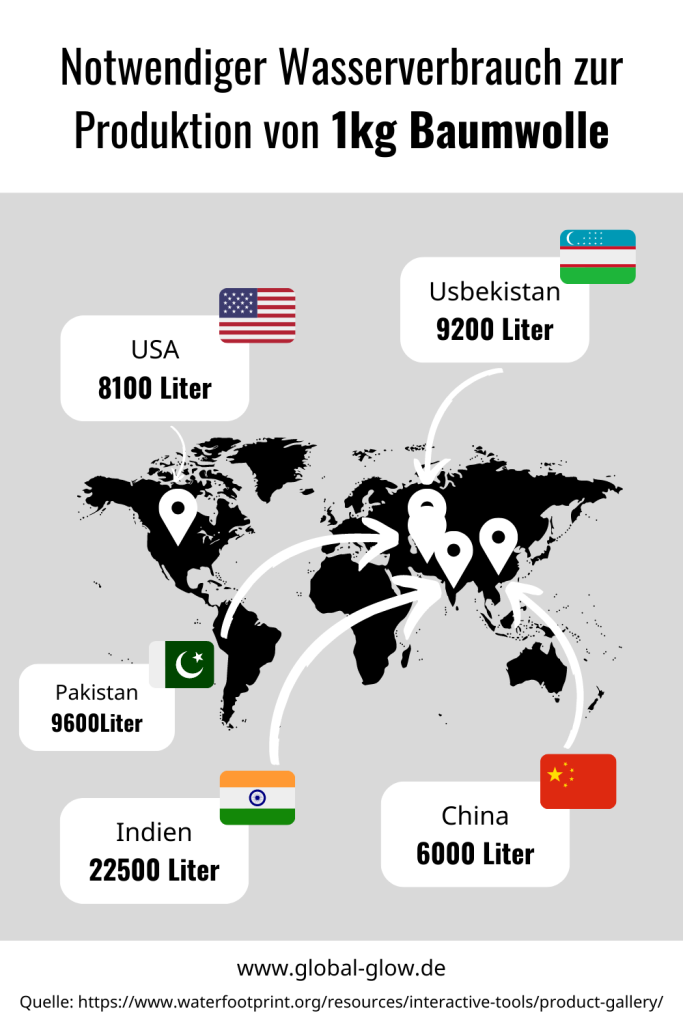

Ein Großteil des virtuellen Wassers fällt bei der Bekleidungsproduktion beim Baumwollanbau an. Das blaue bzw. das grüne virtuelle Wasser beschreibt das Wasser, das zur (natürlichen) Bewässerung aufgewendet wird. So müssen die Baumwollpflanzen stark bewässert werden. Für die Produktion eines Kilogramm Baumwolle benötigt man bis zu 11.000 Liter Wasser, das entspricht etwa 70 vollen Badewannen.

Besonders problematisch ist dabei, dass Baumwolle oft in Ländern angebaut wird, die wasserarm sind. Weil das wenige vorhandene Wasser dann in die Baumwollproduktion gesteckt wird, fehlt es an anderer Stelle.

Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die Austrocknung des Aralsees in Zentralasien.

Genaueres zur Austrocknung des Aralsees

Einst ist der Aralsee der viertgrößte Binnensee der Welt gewesen. Eine extensive Wasserentnahme seiner Zuflüsse zum Zwecke der Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, besonders von Wasser intensiven Baumwollplantagen, hat jedoch zu einem stetigen Rückgang des Wasserspiegels und einer starken Versalzung sowie in dessen Folge einem großen Fischsterben geführt. Die Bewohner leiden unter schweren wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen.

Den Teil des Wassers, der nach seinem Gebrauch im Herstellungsprozess langfristig nutzbar wird, bezeichnet man als graues virtuelles Wasser. Dieses fällt vorwiegend bei der Reinigung der Pestizid-verseuchten Baumwolle, der anschließenden Veredelung der Stoffe und bei der weiteren Bearbeitung wie dem Färben der Stoffe an.

Durch diese Verfahren gelangen hochgiftige Chemikalien in die Gewässer.

Diese schaden der Gesundheit von Natur, Tier und Mensch.

Insgesamt ist die Bekleidungsindustrie ca. für 20 % des weltweiten industriellen Wasserverbrauchs verantwortlich.

Ressourcenverschwendung

Die Produktion eines Kleidungsstückes ist demnach mit viel Arbeitsaufwand, Umweltschädigung und Ressourceneinsatz verbunden. Man möchte also meinen, dass wir als Endkonsumenten die Kleidungsstücke dann zumindest respektvoll behandeln und lange tragen.

Falsch gedacht.

Textilmüll

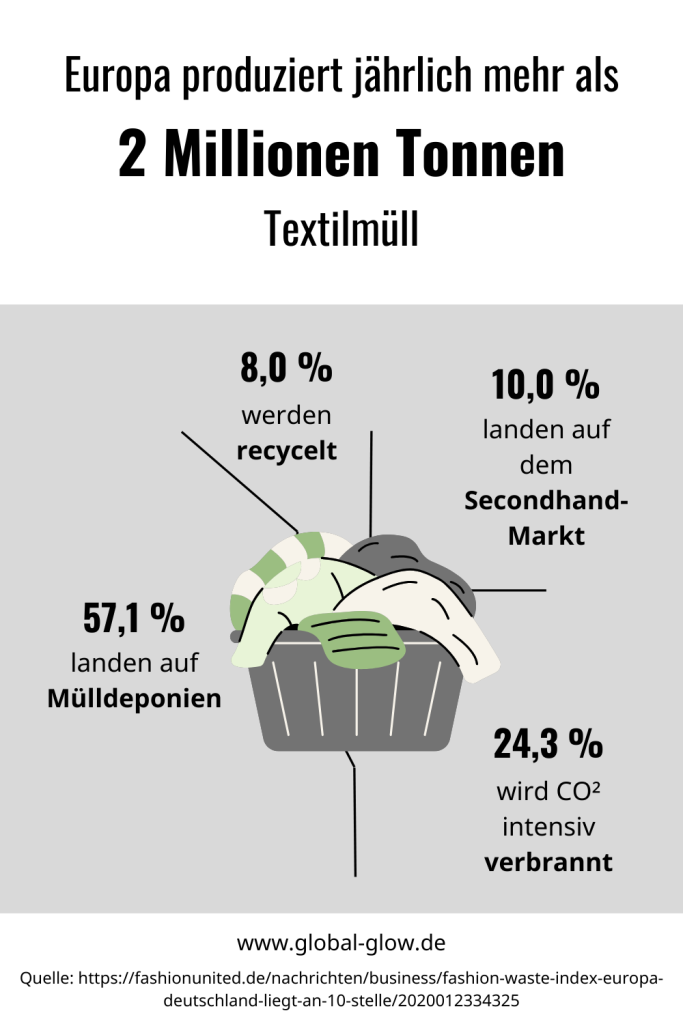

Europa produziert jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Textilmüll.

Davon wandern lediglich 10 % in den Secondhand-Markt. Fast Fashion Mode wird nämlich so billig produziert, dass es sich nicht lohnt, die Kleidungsstücke weiterzuverkaufen oder aufzuarbeiten.

So wird fast ein Viertel des Textilmülls verbrannt, dabei werden wiederum große Mengen an CO₂ freigesetzt.

Mehr als die Hälfte der Altkleidung landet letztlich auf umweltschädlichen Müllkippen und verkommt dort.

Ein erschreckendes Beispiel für die enorme Ressourcenverschwendung durch die Fast Fashion Produktion sind die gewaltigen Altkleiderberge in Ghanas Hauptstadt Accra.

Genaueres zu den Altkleiderbergen in Accra

Westliche Länder wie die USA und Deutschland exportieren nach Ghana ihre vermeintliche Secondhand-Ware. Die 15 Millionen Kleidungsstücke, die dort wöchentlich aus dem Westen ankommen, gelangen in Ghana dann auf Secondhand-Märkte wie den Kantamanto Markt in Accra. Dort versuchen die rund 30.000 Beschäftigten die Kleidung zu sortieren, zu reinigen, aufzuarbeiten und weiterzuverkaufen.

In den letzten Jahren gelingt ihnen das jedoch immer schlechter. Die Qualität der Fast Fashion Mode ist nämlich zu schlecht für den Weiterverkauf und so werden schätzungsweise rund 40 % der dort angekommenen Kleidungsstücke auf die Altkleider Müllberge am Rande Accras entsorgt. Das einst profitable Geschäft mit Secondhand-Mode aus dem Westen bringt heute nicht einmal mehr das Existenzminimum.

Die Folge ist, dass Ghana im Müll versinkt. Die Müllberge verschmutzen das Wasser, die Luft und die Umwelt und die Menschen leiden unter dem Gestank, Kopfschmerzen und anderen Beschwerden leiden. Der Westen lässt Ghana mit diesem Problem alleine.

Greenwashing

Da immer mehr Missstände in der Modeindustrie aufgedeckt und verbreitet werden, wächst auch der Druck auf die großen Modekonzerne, nachhaltiger zu produzieren oder dies zumindest so wirken zu lassen. Greenwashing, also die Vermarktung eines Produktes als nachhaltiger als es eigentlich ist, wird deshalb immer präsenter.

Ökonomische Missstände

Wie sich zeigt, hat die Fast Fashion Industrie auch wirtschaftliche Folgen.

Auswirkungen auf den Handel mit Secondhand-Mode

Der Handel mit westlichen Secondhand-Kleidungsstücken in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Ghana ist aufgrund der mangelnden Qualität heutzutage nicht mehr existenzsichernd. Tausende Beschäftigte müssen dadurch ihren Job aufgeben.

Schlechte Qualität

Auch wir als Konsumenten leiden unter der schlechten Qualität.

Durch diese werden wir von den Modekonzernen nämlich bewusst dazu genötigt, unsere Kleidung schnell zu wechseln und ständig Neues kaufen zu müssen.

Die Fast Fashion Kleidungsstücke halten nämlich bei weitem nicht so lang wie eine sorgsam produzierte Baumwollklamotte.

Um der großen Nachfrage nach billigen Kleidungsstücken nachzukommen, müssen die Modekonzerne zudem auch unter schlechtesten Arbeitsbedingungen produzieren.

Abwanderung der Arbeitsplätze

Deshalb wandern die Arbeitsplätze in der Textilbranche immer weiter in Entwicklungs- und Schwellenländer ab. Dort sind die Produktionskosten nämlich viel geringer als im Westen.

Kopie von Designs

Auch sparen sich einige Modekonzerne gerne die Kosten für das Design der Produkte. Oftmals klauen die Unternehmen deshalb Designs von kleineren Designern. Das ist nichts anderes als systematischer Raub am geistigen Eigentum!

Pro und Contra von Fast Fashion

Pro

- niedrigen Preise – die Fast Fashion Industrie zeichnet sich durch seine niedrigen Preise aus

- vielseitige und abwechslungsreiche Stils – Massenproduktion und die erschwinglichen Preise ermöglichen es, dass man sich nicht auf einen Stil festlegen muss

- aktuelle Trends – die Fast Fashion Produktion ermöglicht das Tragen von Trend Artikeln vom Laufsteg in Echtzeit

Contra

- mangelnde Qualität – ein einzelnes Fast Fashion Kleidungsstück ist zwar billiger als ein nachhaltig produziertes Kleidungsstück, jedoch muss man auch öfter Neues kaufen, da die Kleidungsstücke nicht so lange halten

- Umweltbelastung – Fast Fashion stößt mehr CO₂ aus als die internationale Luftfahrt und Schifffahrt zusammen, verantwortet 35 % des Mikroplastiks in den Ozeanen und ist für ca. 20 % des weltweiten, internationalen Wasserverbrauchs verantwortlich

- Ausbeutung – Fast Fashion beutet systematisch Arbeiter aus, lässt sie für einen Hungerlohn unter katastrophalen Bedingungen arbeiten und kostet Arbeitern teils das Leben

Lösungsvorschläge für Fast Fashion

„Für einen nachhaltigen Konsum von Kleidung sollten im deutschen Kleiderschrank ab 2035 nur noch 40 Prozent neu produzierte und 60 Prozent wiederverwertete Mode hängen. Dafür müssen Textilhändler konsequent zu Textildienstleistern werden. Wir brauchen die passenden Gesetze, damit Leihen, Teilen, Reparieren und Secondhand das neue Normal werden.”

Viola Wohlgemuth, Ressourcenschutz Expertin von Greenpeace

Tatsächlich gibt es einiges, was wir tun können, um gegen Fast Fashion vorzugehen. Wir sind also keineswegs hilflos.

Slow Fashion

So können wir uns der Gegenbewegung von Fast Fashion anschließen.

Slow Fashion steht für einen bewussten, nachhaltigen und fairen Modekonsum.

Hier findest du eine Liste von Slow Fashion Marken, die nachhaltige und faire Kleidung verkaufen.

- Armedangels

- JAN N JUNE

- Nudie Jeans

- recolution

- LangerChen

- Thinking Mu

- dedicated

- KnowledgeCotton Apparel

- Veja

- Lanius

Siegel

Außerdem kannst du beim Kleiderkauf auf bestimmte Siegel achten, die zeigen, dass ein Produkt nachhaltig und fair produziert worden ist. Die drei wichtigsten sind:

Das GOTS Siegel versichert dir, dass ab der Weiterverarbeitung der Baumwolle die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Das heißt, dass die Arbeiter die Freiheit haben, sich zu Vereinigungen wie Gewerkschaften zusammenzuschließen und das Recht auf Kollektivverhandlungen zwischen dem Arbeitgeber und der/den Gewerkschaft/en für Tarifverträge über Löhne und Arbeitsbedingungen haben. Zudem muss ein GOTS zertifiziertes Produkt mindestens zu 70 % aus Fasern von kontrollierter biologischer Landwirtschaft bestehen.

Das Fairtrade-Siegel für Baumwolle steht für fair angebaute und gehandelte Rohbaumwolle. Dabei unterstützt der Fairtrade-Mindestpreis die Bauern bei der Finanzierung einer nachhaltigen Produktion. Zudem erhalten die Produzenten eine Fairtrade-Prämie für Gemeinschaftsprojekte. Ein biologischer Baumwollanbau wird von dem Siegel gefördert, ist jedoch nicht Pflicht. Die Fairtrade-Standards sind um einiges höher als die ILO-Kernarbeitsnormen und gelten auch für die weitere Verarbeitung.

Das staatliche Siegel „Grüner Knopf“ umfasst 26 soziale und ökologische Produktionskriterien und 20 Unternehmenskriterien. Zudem prüft das Siegel, ob Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten und bei der Herstellung der Produkte übernehmen. Beispielsweise müssen die Unternehmen die Risiken der Ausbeutung der Arbeiter und Umweltverschmutzung stetig minimieren, Beschwerden der Arbeiter ermöglichen und Maßnahmen zur Verbesserung der Lohnsituation ergreifen. Bei der Herstellung des Produktes wird zusätzlich beispielsweise darauf geachtet, dass es unter geregelten Arbeitszeiten, ohne den Einsatz von Pestiziden und Chemikalien und unter Sicherheitsvorgaben produziert worden ist. Jedoch werden neben der Unternehmensprüfung nur die Produktionsschritte Rohstoffgewinnung, Bleichen und Färben sowie Zuschneiden und Nähen betrachtet. Das Siegel des grünen Knopfes kann mit anderen Siegeln kombiniert werden.

Secondhand-Mode

Wie oft richtig feststellt, ist Secondhand-Mode zu kaufen eine weitere Möglichkeit nachhaltig Mode zu konsumieren. Dafür gibt es schon unzählige Läden in deiner Nähe und auch einige Onlineshops. Hier findest du die Top 5 Secondhand Onlineshops.

Kleidertauschpartys

Oder du probierst einmal etwas ganz Neues aus:

Kleidertauschpartys. Hier findest du die nächste in deiner Nähe.

Kleidung mieten

Außerdem kannst du dir auch Kleidung mieten. Das ist besonders für Anlässe eine sehr gute Möglichkeit. So musst du dir nicht für jeden Anlass, wie beispielsweise eine Hochzeit, ein neues Outfit kaufen. Dadurch vermeidest du, dass du dir teuer neue Abendgarderobe kaufst, die du dann nur selten trägst.

Hier kannst du allerlei Kleidung mieten:

- Fairnica – hier kannst du allerlei Kleidung mieten

- WeDress Collective – hier kannst du allerlei Kleidung mieten

Modami Kleidung – hier kannst du allerlei Kleidung mieten

- Kleiderei – hier kannst du allerlei Kleidung mieten

- myonbelle – hier kannst du allerlei Kleidung mieten

Hier kannst du Abendkleidung mieten:

- Dresscoded – hier kannst du tolle Abendkleider und Dirndl mieten für ganz besondere Anlässe

Hier kannst du Taschen mieten:

- Fobe – hier kannst du die Taschen mieten

Reparieren & Upcycling

Natürlich ist jedoch das wichtigste Mittel, um gegen Fast Fashion vorzugehen, ein verantwortungsvoller Umgang mit den Kleidungsstücken, die man schon besitzt.

So muss man ein Kleidungsstück nicht gleich wegwerfen, wenn es zum Beispiel nicht mehr richtig sitzt. Ein Schneider kann das Kleidungsstück dann umgestalten oder reparieren.

Wenn du dir den Gang zum Schneider sparen möchtest, kannst du natürlich auch selbst Hand anlegen und deine ausgemusterte Klamotte upcyclen!

Altkleidercontainer

Kleidungsstücke, die qualitativ hochwertig und noch in einem guten Zustand sind, kannst du auch gerne in Altkleidercontainer werfen! Wichtig ist jedoch: Ein Altkleidercontainer ist kein Mülleimer!

Richtige Pflege der Kleidung

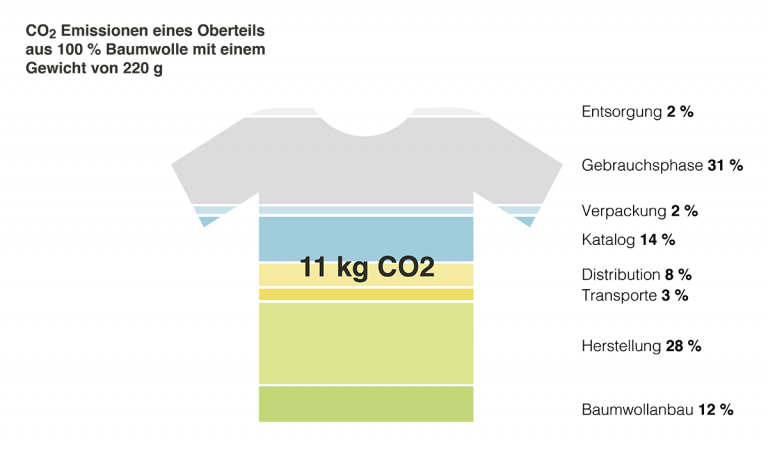

31 % des CO₂ Ausstoßes eines Kleidungsstückes können wir direkt beeinflussen. Das ist nämlich der Prozentsatz, der nach Studien durch das Waschen, Trocknen und Bügeln der Kleidung emittiert wird. Das heißt, es ist wichtig, dass wir Kleidung erst dann waschen, wenn es auch wirklich nötig ist.

,,Die Art, wie wir produzieren und konsumieren, hat großen Einfluss auf die Arbeits- und Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt. Auch wir in Deutschland tragen Verantwortung dafür, dass entlang der globalen Lieferketten die Menschenrechte und Umweltstandards geachtet werden.’’

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze

Bewusster Modekonsum

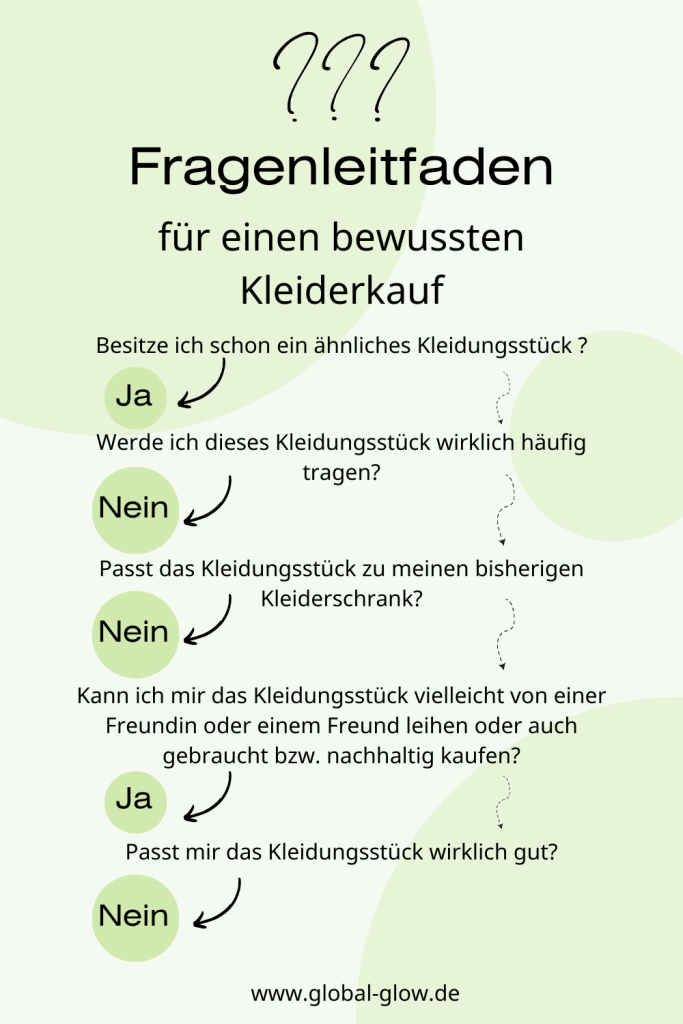

Außerdem gilt natürlich auch hier: Je weniger Kleidung produziert wird, desto besser! Du solltest dich vor jedem Kauf deshalb fragen, ob du das Kleidungsstück auch wirklich brauchst und langfristig tragen kannst. Folgender Frageleitfaden kann dir bei einem bewussten Kleiderkauf helfen:

Fazit

Betrachtet man den Trend Fast Fashion genauer, erkennt man den wahren Preis der billigen und schnellen Mode.

Durch den Kauf von Fast Fashion Produkten nehmen wir die Ausbeutung von Millionen Menschen, die Schädigung der Umwelt und die Verschmutzung der Gewässer mit Mikroplastik und Chemikalien in Kauf.

Das ist ein ziemlich hoher Preis für unseren Wunsch nach billiger und schneller Mode!

Doch wir sind diesem gewaltigen Problem nicht hilflos ausgeliefert!

Es gibt einige gute Möglichkeiten, um gegen den Fast Fashion Konsum vorzugehen. Beispielsweise den Kauf von Secondhand-Klamotten, die Pflege vorhandener Kleidungsstücke und ein bewusstes Einkaufsverhalten.

Appell

Wenn die Anhänger der Fast Fashion Industrie offensichtlich in der Lage sind, den Trend voranzutreiben, dann sind wir auch in der Lage, diese Entwicklung zu verzögern und letztlich gänzlich zu unterbinden.

Der Einfluss jedes einzelnen von uns hat sich auch in der Fast Food Bewegung gezeigt.

Diese ist einst ebenso erfolgreich gewesen wie der Fast Fashion Trend. Das ist jedoch Vergangenheit.

Mittlerweile wird der Ruf nach Slow Food und nachhaltiger, gesunder Ernährung immer lauter und heute ist er gewaltiger denn je.

Wir alle haben also den Einfluss, etwas in der Welt zu verändern!

Lasst uns mit der Fast Fashion Industrie anfangen!